- 開催日:2018年11月21日

- 講師:洛和会丸太町病院 院長

医師 細川 豊史(ほそかわ とよし)

はじめに

転んで手や足を強く打ったところが痛い、熱が出て頭がずきずき痛む、おなかが訳もなく痛む。こんな経験がない人はいないと思います。こんな時、「この痛みがなくならないか」と誰しも思います。しかし、痛みは私たちに病気や怪我の存在を教えてくれる大切なサインでもあります。事実、病院を受診する人のうち、7割が体のどこかに痛みがあって病院に足を運ぶのです。

一方で、日本では明治以降、「我慢は美徳」という考え方が残っています。痛みは我慢する、痛み止めは使わないほうが良いという考え方です。本日は、皆さんが持っている痛みについての誤解を解き、痛みとどう付き合っていくのがいいのかを考えてみたいと思います。

「痛み」ってなんだろう

警告としての痛みというものがあります。体の異変や異常を本人自身に感じさせ、知らせる役割です。

例えば転んで足を骨折した場合です。飛び上がるほど痛いのですが、もし痛みを感じずに手当てもしないで骨折を見逃すと、折れた骨でまわりの筋肉や神経を損傷し、重大な合併症を引き起こすことにもなります。

痛みによって体の異常を感じたあなたは病院に行って手当てを受けることができます。警告としての痛みは、必要で大切なものなのです。

痛みを感じない人も

先天的無痛無汗症という病気があります。痛みは感じないし、汗もかかないという病気です。普通、熱いものを触ったときは手を放しますが、この病気の患者さんは痛みを感じずやけどを負ってしまいます。盲腸炎などになっても、痛くありません。重症化して、命の危険もあります。また骨折や捻挫、脱臼を何度も繰り返すことになります。この病気の方は、常に炎症とストレスにさらされているため、多くの場合、長生きができません。

※以下の画像は全てクリックすると大きいサイズで見ることができます。

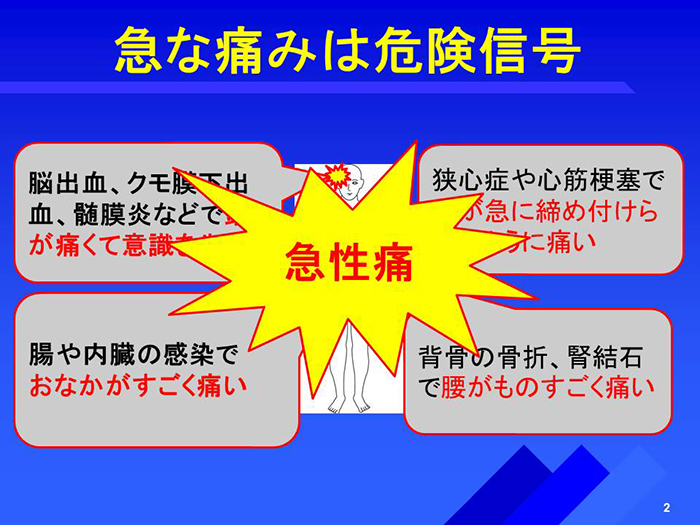

急な痛みは危険信号

痛みには急激に強い痛みを感じる急性痛と、病気や怪我が治った後も長きにわたって痛みを感じる慢性疼痛(まんせいとうつう)とがあります。

このうち、急性痛は病状が深刻な場合が多いです。脳出血やくも膜下出血、髄膜炎などで、頭が痛くて意識を失うことなどもあります。狭心症や心筋梗塞で胸が締め付けられるような痛み、腸や内臓の感染でお腹がすごく痛い、背骨の骨折、腎結石などが急性痛の主な原因の典型例です。また、尿管結石や急性膵炎では、非常に強い腹痛や背部痛が生じます。

こうした場合、すぐに病院に行って、治療を受ける必要があります。

痛みは我慢すべきなのか

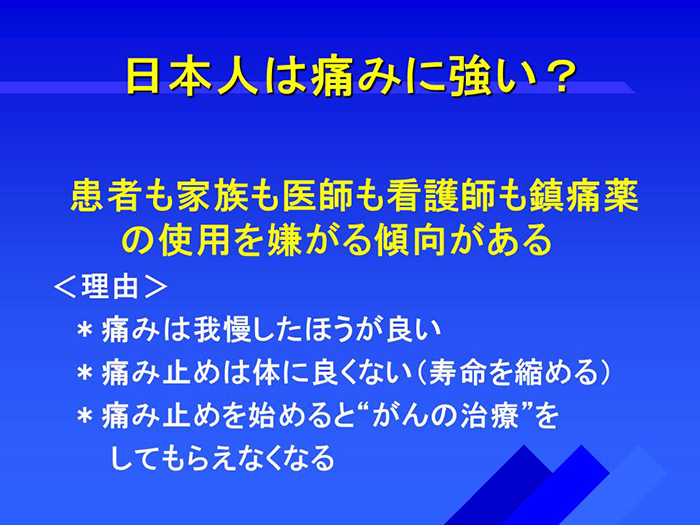

痛みがあった場合、痛みを我慢するべきと思っている人は男性で53.9%、女性で58.7%もいます。実に、半数以上の日本人が痛みは我慢するべきだと考えています。

日本人は痛みに強いのでしょうか。確かに、そういう面はあります。「痛みは我慢したほうが良い」「痛み止めは体に良くない(寿命を縮める)」「痛み止めを使うと、がんの治療をしてもらえなくなる」などといった誤解がその主な理由です。こうした誤解を背景に、患者さんも、ご家族も、鎮痛薬の使用を嫌がる傾向があります。以下のような『我慢ありき』の三段論法に陥ってしまっているのです。

つまり、「我慢する子は良い子で強い子」⇒「痛みも我慢した方が良い」⇒「痛み止めは飲まないほうが良い」という構図です。

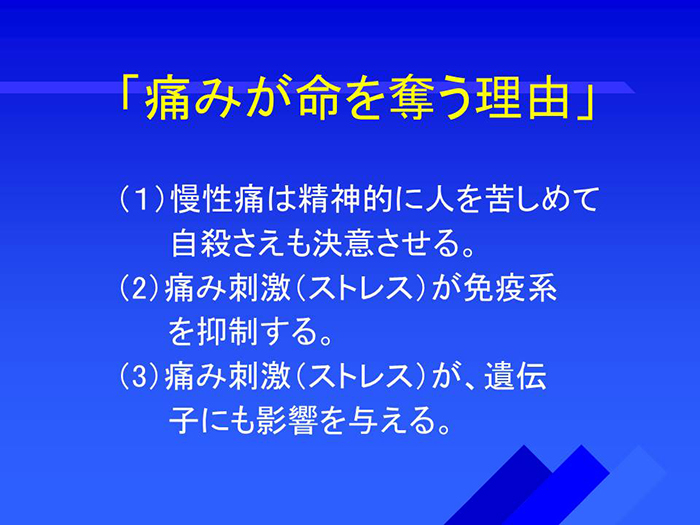

痛みが命を奪うのか?

「痛みは我慢したほうが良い」という発想には「痛くても死なない」という前提がありそうです。

しかし、痛みが命を奪うことがあるのです。痛みがストレスになり、そのストレスが命を縮めることがあります。耐えがたい慢性痛が精神的に患者さんを苦しめ、自殺することを決意させることもあります。また、痛みのストレスが免疫系を抑制し、免疫システムによる病気の除去する働きが鈍ることがあります。ラットを使った実験では、ラットに電気ショックを与えると、肺に移植した乳がんが大きくなることが示され、がん手術後に術後痛が免疫機能を低下させ、がんの転移に対する免疫を阻害してしまうことが分かっています。

このような急性痛だけでなく、がんの転移や浸潤による“がん性疼痛”や長く続く慢性疼痛なども、同様に、ストレスとして免疫系を抑制し、がんの転移や肺炎などの感染症に悪い影響を与えることがあります。このように、痛みを我慢することは、鎮痛薬の副作用よりも、命に関わるようなより深刻な悪影響を体にもたらすことがあるのです。

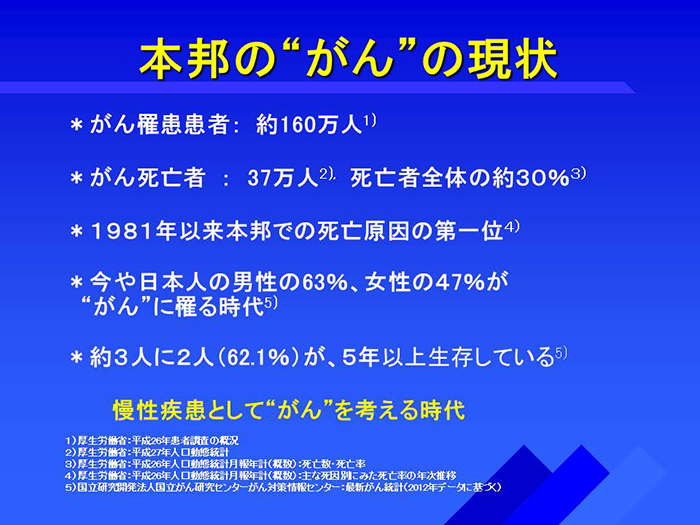

わが国の“がん”と“がん性疼痛”の現状

最近の統計では、わが国のがん罹患(りかん)患者は年間に約160万人です。このうち、年に37万人が死亡しており、死亡者全体の約30%です。1981年以来、わが国の死亡原因の第1位です。

今や、日本人の男性の63%、女性の47%ががんになっています。がん患者の約3人に2人(62.1%)の人が5年以上生存していますが、男性に多い前立腺がんや女性に多い乳がんでは、5年生存率は95%以上となってきています。

こういったことから、今では、“がん”は糖尿病や高血圧などと同様に“慢性疾患”として考える時代になってきています。それでは、がんの痛みの現状はどうでしょう。がん患者さんの約70%が痛みを訴えています。つまり、実に日本人の3~4人に1人が“がん性疼痛”を経験することになってきているのです。

がん対策推進基本計画(2007年)では、がん死亡者を減少させることと共に、すべてのがん患者さんとその家族のQOL(生活の質)向上を全体目標に掲げ、重点的に取り組む課題として、「治療の初期段階からの緩和ケア推進」を挙げました。

緩和ケアとは

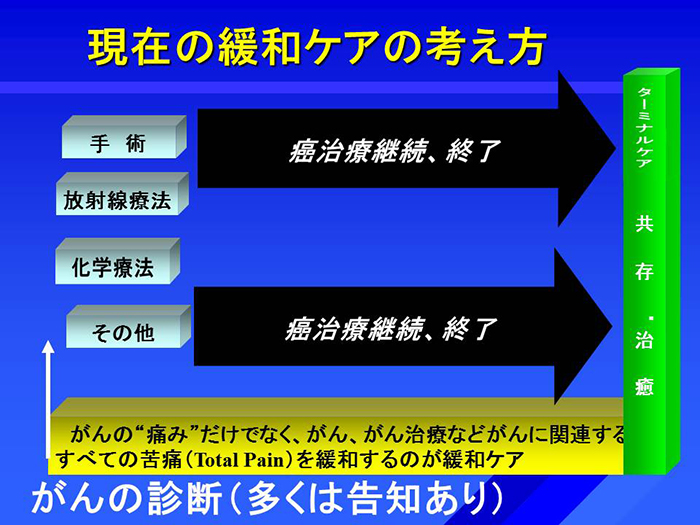

緩和ケアは、かつては終末期医療(ターミナルケア)と混同して考えられていました。当時は手術ですら告知なしに行われ、手術や放射線治療、化学療法などのがん治療が終了した段階で、がん性疼痛ケアやその他の緩和ケアが終末期医療として実施されていました。

現在では「身体的もしくは精神的苦痛または社会生活上の不安を緩和することを目的に、療養生活の質の向上のために行う治療、看護その他の行為」と定義されています。しかも、診断のときから適切に提供することとまで明文化されています。

難治がんと診断され、患者さんに悪い知らせをしなければならないときや、がん治療中に患者さんがつらい症状を示したとき、経済的な負担や家族の問題が生じたとき、がんが進行し終末期治療が必要になったときなど、さまざまな局面で緩和ケアが必要です。言い換えれば、がん患者さんやご家族の抱えるつらさを全人的に緩和するのが緩和ケアなのです。

早期からの緩和ケアで寿命に影響

各種の調査や統計でも、早期の段階で緩和ケアを施すことの利点が明らかになっています。QOL(生活の質)の向上のほか、早期に緩和ケアを受けると、うつ症状を有する患者さんが少なくなることが分かっています。

また、がん治療と並行して、早期から緩和ケアを実施した場合、がん治療だけを行ったときに比べて余命が伸びたという調査結果があります。がんの痛みも我慢すべきでないということがお分かりいただけたでしょうか。

ペインクリニックに相談を

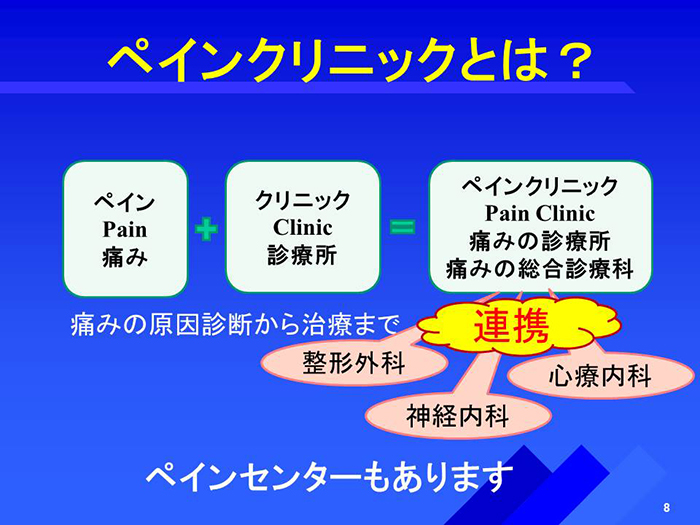

痛みの治療には、鎮痛薬を飲むほか、手術療法や神経ブロック療法、放射線治療、運動療法、光線療法・レーザー治療、鍼灸などさまざまな方法があります。病院によっては「ペインクリニック」の名前を掲げている所もあります。あるいは「痛みの総合診療科」というところもあります。

こういった痛みの専門外来では、整形外科や脳神経内科、心療内科とも連携し、痛みの原因・診断から治療まで、総合的な見地から皆さんの痛みに対応します。痛みは我慢せずに、正しい診断と治療を受けながら、たとえ痛みがあっても自分らしく毎日が過ごせるようになるのが何よりです。

痛みがあるときには、まずかかりつけ医に相談し、紹介状を書いてもらって、ペインクリニックを訪ねてください。受診の際にはお薬手帳や、以前に撮ったレントゲン、MRIの受診結果があれば、必ず持参するのがよいでしょう。

プロフィール

洛和会丸太町病院

洛和会丸太町病院

院長

細川 豊史(ほそかわ とよし)

- 専門医認定・資格など

麻酔科指導医

ペインクリニック専門医

東洋医学専門医